Apprendre du peuple, un exil vers la terre dans la Chine maoïste (1968–1980)

Il y a des voyages qui ne se choisissent pas. Entre 1968 et 1980, près de dix-sept millions de jeunes Chinois quittèrent les villes pour être envoyés “à la campagne”. Ce fut l’un des plus vastes déplacements humains de la Chine moderne, mais aussi l’un des plus ambigus : une migration forcée présentée comme une initiation morale.

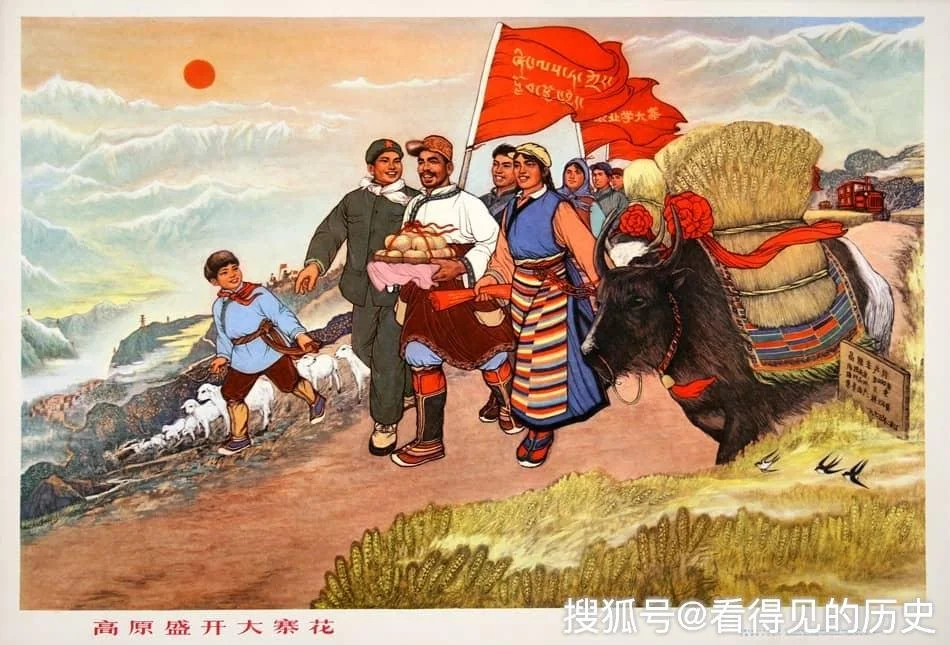

Sous le mot d’ordre “apprendre du peuple” (向贫下中农学习), ces jeunes urbains, souvent issus de familles d’intellectuels, furent envoyés labourer, semer et récolter dans les provinces rurales. Derrière la rhétorique révolutionnaire, cette expérience a profondément transformé la perception du monde paysan, des savoirs manuels et de la valeur même du travail.

“Apprendre du peuple” : l’idéologie d’une rééducation

Le projet naît dans le contexte brûlant de la Révolution culturelle (1966–1976). Mao Zedong, méfiant envers les élites urbaines et les intellectuels, proclame que les jeunes doivent se rééduquer auprès des paysans pauvres et moyens. L’idée est simple : la ville, corrompue par la bourgeoisie, doit se purifier au contact du sol. Les campagnes deviennent un laboratoire de moralité. Mais pour beaucoup de ces adolescents et jeunes adultes, nés à Pékin, Shanghai ou Canton, le départ fut une déchirure. Ils troquèrent les cahiers pour la houe, les théâtres pour les rizières. Et dans ce décentrement radical, se jouait quelque chose de profondément anthropologique : la confrontation entre deux formes de savoir, le savoir intellectuel et le savoir paysan.

La terre comme école du corps

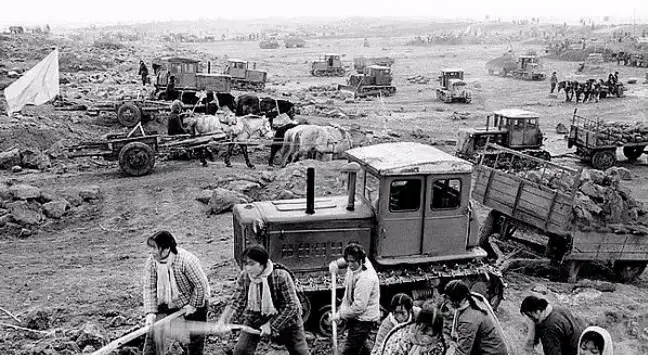

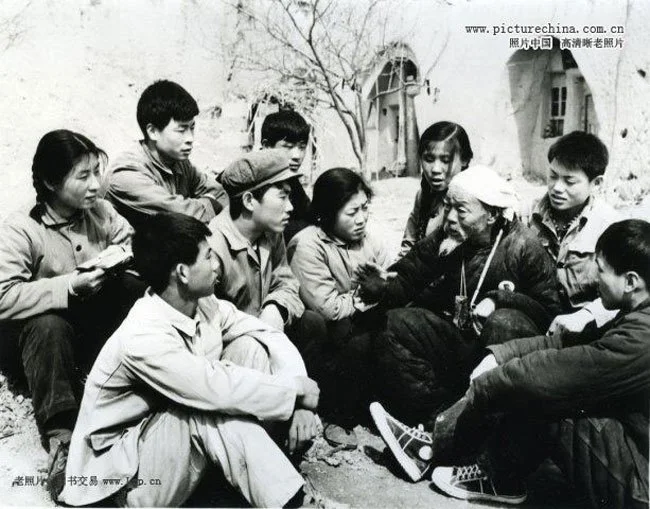

Les récits des zhiqing (知青, “jeunes instruits”) témoignent d’une expérience sensorielle et politique intense. Ceux qui arrivaient des villes, imprégnés d’idéaux révolutionnaires, découvraient un univers fait de boue, de gestes et de silences. Ils apprenaient à irriguer, à récolter, à survivre. Beaucoup furent frappés par la force des savoirs paysans, souvent transmis par les femmes, les anciens, les chefs d’équipes. Ce n’était pas un savoir théorique, mais une intelligence du sol, celle qui lit le vent, reconnaît la terre à son odeur, anticipe la pluie. La propagande voulait que ces jeunes apprennent à servir le peuple. Mais c’est souvent le peuple qui les a instruits, dans le sens le plus concret du terme. Certains d’entre eux, longtemps après leur retour en ville, écriront que c’est là, dans la fatigue du corps et la lenteur du geste, qu’ils ont appris à penser autrement.

L’épreuve du désenchantement

Derrière les slogans, la réalité fut souvent brutale. La plupart vivaient dans des conditions précaires, isolés, parfois rejetés par les communautés locales. Le travail agricole était harassant, les perspectives de retour incertaines. Cette rééducation devint pour beaucoup une expérience du désenchantement : ils avaient été envoyés pour apprendre, mais découvrirent une misère niée par la propagande. Sociologiquement, ce moment révèle un renversement du prestige du savoir : l’intellectuel, autrefois au sommet de la hiérarchie symbolique, devient suspect. L’ouvrier et le paysan sont désormais présentés comme les dépositaires légitimes du savoir révolutionnaire. Mais, dans la pratique, l’écart culturel restait immense. Ces jeunes citadins, déracinés, apprirent à composer avec l’humilité, la résistance silencieuse et parfois le désespoir des paysans.

Héritages et mémoires

Lorsque la politique du Shangshan Xiaxiang s’achève à la fin des années 1970, la plupart de ces jeunes retournent en ville. Mais ils ne sont plus les mêmes. Ils ont vécu ce que peu de leurs compatriotes avaient connu : le quotidien du travail paysan, la matérialité du sol, la lenteur des saisons. De cette expérience naîtra une génération d’écrivains, d’artistes et de chercheurs, ceux que l’on appellera plus tard les intellectuels enracinés. Leur regard sur le monde rural est empreint de respect, mais aussi de lucidité : ils savent que la terre n’est pas une métaphore, mais un poids, une condition, une mémoire. Les œuvres littéraires des années 1980, comme celles de Lu Xinhua, Liang Xiaosheng ou Zhang Chengzhi, racontent cette initiation inversée : le paysan n’est plus un symbole révolutionnaire, mais un témoin du réel. Et le savoir, pour être juste, doit s’éprouver à la main.

De l’idéologie à l’écologie : un retour contemporain à la terre

Ironie de l’histoire : dans la Chine d’aujourd’hui, de jeunes urbains font à nouveau le chemin inverse, par choix cette fois. Ils quittent les mégapoles pour s’installer dans les campagnes, cultiver, ouvrir des cafés agricoles ou restaurer des maisons en torchis. Ils parlent d’écologie culturelle, de rural revival. Ce n’est plus Mao, mais la crise écologique qui les pousse à renouer avec la terre. Et pourtant, le fil est le même : chaque génération redécouvre que la terre est une école, et que les savoirs paysans sont plus qu’un héritage, ils sont une forme de résistance, une manière d’habiter le monde autrement.

Pour aller plus loin :

Bernstein, T. P. (1977). Up to the Mountains and Down to the Villages: The Transfer of Youth from Urban to Rural China. Yale University Press.

Chan, A. (1980). Children of Mao: Personality Development and Political Activism in the Red Guard Generation. University of Washington Press.

Revue Française de Socio-économie, 2012. Travail, idéologie et rééducation en Chine maoïste.