Muskuwaari : le sorgho qui prolonge la saison des pluies

Le sorgho nous rappelle encore sa capacité à déjouer le calendrier climatique. Avec le muskuwaari, les plaines argileuses du Sahel se couvert de vert en plein cœur de la saison sèche : un tour de magie paysan qui nourrit, protège et inspire.

Quand la brousse verdit une seconde fois

Fin octobre, alors que les manguiers entrent en repos et que la savane se dessèche, les plaines argileuses (les karal) du bassin du lac Tchad se réveillent. Les diguettes patiemment édifiées retiennent les dernières flaques d’eau ; des milliers de jeunes plants de sorgho, arrachés d’une pépinière toute proche, y sont délicatement repiqués. On les appelle muskuwaari (Cameroun), masakwa (Nigeria) ou berbere (Tchad) : un sorgho de saison sèche aussi précieux qu’un verger irrigué en plein Sahel.

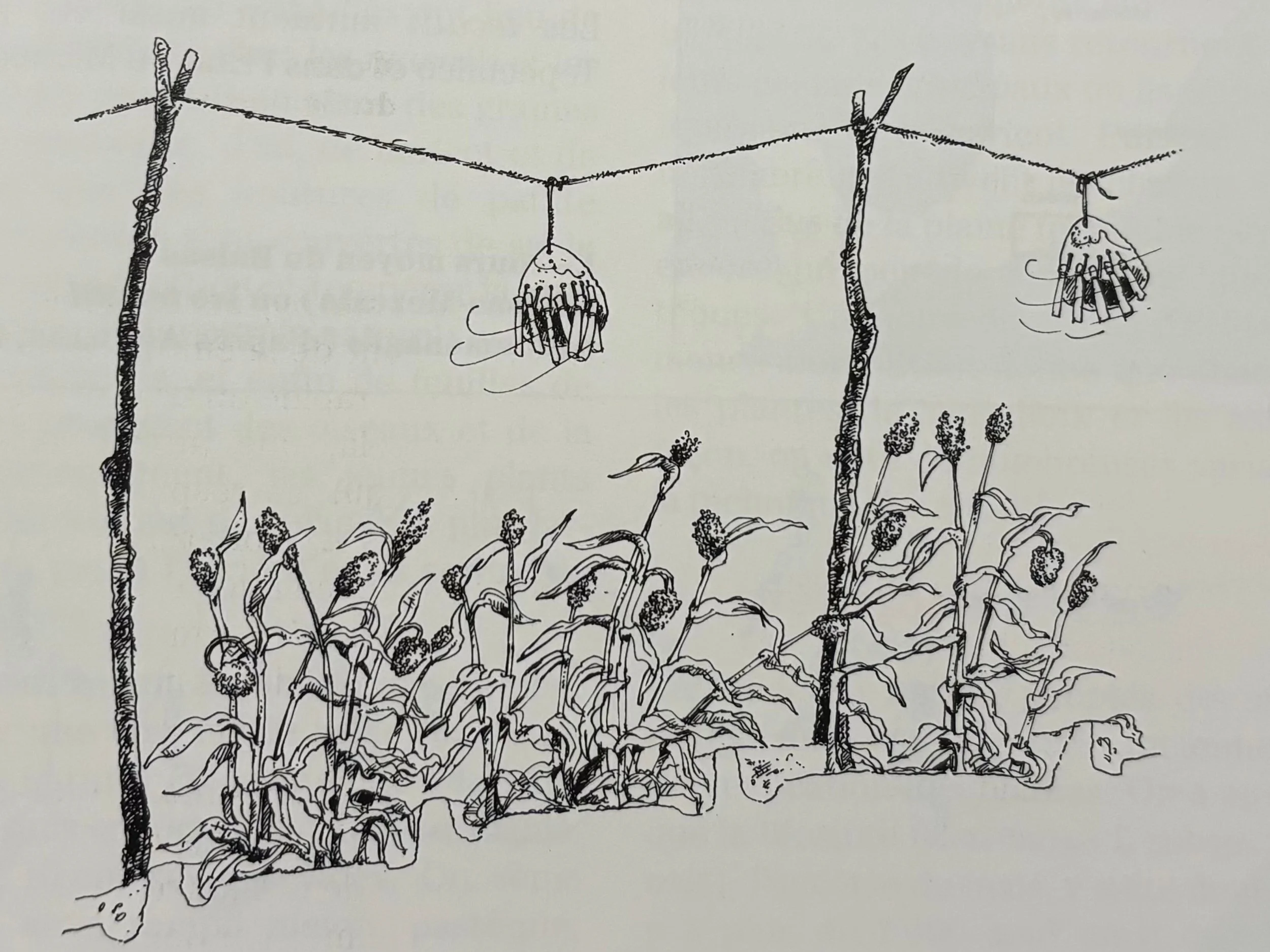

Illustration extraite de : Éric Mollard & Annie Walter (dir.), Agricultures singulières, IRD Éditions, collection « Guides illustrés », Marseille, 2008

Un voyage culturel long de deux siècles

Niché dans les zones amphibies du Bornou, le peuple kanuri a, dès le XIXᵉ siècle, mis au point un art subtil : celui de faire glisser la saison culturale vers l’hiver sec, comme on déplacerait un pion sur un plateau d’échecs hydrologique. Ce savoir, mûri entre mares temporaires et vertisols craquelés, n’a pas tardé à voyager : porté sur les routes des conquêtes pastorales, il gagne l’est en même temps que les Peuls. Ces derniers, nomades de brousse et fins stratèges de la pluviométrie, adaptent la technique à chaque plaine camerounaise qu’ils traversent, greffant leurs calendriers transhumants à la cadence des diguettes karal. Puis vient le grand tournant : entre 1955 et 1975, l’essor du coton détourne les meilleures terres de saison des pluies ; le muskuwaari, lui, s’engouffre dans l’espace laissé libre, colonise les bas-fonds argileux et assure la ration domestique. En deux décennies, cette « révolution verte locale » transforme un subterfuge climatique en pilier de sécurité alimentaire : un déplacement de saison devenu déplacement de société.

Illustration extraite de : Éric Mollard & Annie Walter (dir.), Agricultures singulières, IRD Éditions, collection « Guides illustrés », Marseille, 2008

L’alchimie sol-eau : mode d’emploi express

Rendement moyen : 1 t/ha, mais les parcelles bien gérées dépassent 3 t/ha — une prouesse en saison sèche.

Économie et société : un grain qui vaut de l’or

Sur les étals poussiéreux de Maroua, le grain de muskuwaari s’affiche quelques francs plus haut – un écart de 10 à 15 % qui signale, mieux qu’un long discours, la valeur accordée à cette céréale hors saison. À l’arrière-plan, la terre même devient monnaie : la petite « corde » de karal (à peine un quart d’hectare) change de mains à des tarifs toujours plus vertigineux, attirant citadins en mal d’investissements et migrants prêts à chausser les pistes pour cultiver à distance. Enfin, quand les panicules sont rentrées, les troupeaux réinvestissent les parcelles ; ils croquent les cannes sucrées du clone safari, ruminent la cellulose et restituent, sous forme de fumure, l’énergie qui nourrira la prochaine campagne. Ainsi s’emboîtent commerce, spéculation foncière et circuits agropastoraux : un triptyque où le muskuwaari n’est pas seulement un grain, mais la clé de voûte d’un paysage économique et social en perpétuel réajustement.

Défis contemporains

Aujourd’hui, la mouskouariculture navigue entre trois lignes de faille. D’abord, le brûlis éclair – autrefois chorégraphie collective qui mobilisait des bras et tissait du lien social – s’est vu grignoter par les herbicides ; les paysans expérimentent désormais des cadences d’un traitement par an, ou seulement tous les trois ans, pour ménager la mince couverture graminéenne qui tient l’érosion à distance. Ensuite, la rareté du bois vivant : pour économiser l’eau et décourager les oiseaux granivores, on abat les ligneux, laissant les projets de haies diversifiées lutter pour prendre racine dans des paysages de plus en plus nus. Enfin, le climat capricieux : pluies erratiques, thermomètre en ascension (déjà +2 °C envisagés pour 2050) font vaciller la date du repiquage ; en 2024 encore, les mosquées du Diamaré ont invoqué l’harmattan afin d’asseoir la fraîcheur indispensable à l’épiaison. Ainsi, entre chimie, déboisement et dérèglement, le muskuwaari avance sur un fil tendu au-dessus de l’avenir sahélien.

Quatre innovations qui réinventent la mouskouariculture

Parmi les signaux d’espoir, quatre innovations retiennent l’attention. D’abord, le transplanteur “canard” à cinq dents, mis au point par l’Université de Ngaoundéré avec des forgerons locaux : en divisant par deux le temps de repiquage, il soulage la main-d’œuvre des trois coopératives pilotes du Mayo-Kani. Ensuite, les lignées participatives tolérantes à la sécheresse, sélectionnées par l’IRAD et l’ICRISAT ; huit variétés, déjà adoptées depuis 2021, gardent le goût du muskuwaari tout en épiaisant plus tôt. Troisième levier : les “greniers-clé” communautaires, montés par des ONG avec les groupements paysans ; vingt-sept entrepôts, de Mokolo à Kousséri, écourtent les pertes post-récolte et servent de gage pour le crédit-stock. Enfin, les bandes herbacées doublées de haies vives, financées par des programmes carbone : 1 500 hectares déjà contractualisés freinent l’érosion, réinstallent la petite faune et rappellent que la résilience se cultive aussi en marge des champs.

Ce qui nous inspire pour demain

Chez Vergers du Monde, nous aimons lire le muskuwaari comme on lirait un verger en miniature : la diguette y tient le rôle du goutteur, la diversité des lignées celui d’une mosaïque de porte-greffes, et chaque parcelle stocke du carbone tout en laissant courir troupeaux et pollinisateurs. Cette grammaire paysanne ouvre déjà des prolongements : bordées de haies fruitières (jujubier, dattier du désert), les diguettes pourraient doubler la récolte de grains d’une cueillette de fruits ; le léger goût sucré du sorgho nourrit des bières, sirops et pains ultra-locaux ; quant à l’agro-tech frugale, elle arrive sous forme de capteurs solaires et d’alertes SMS qui précisent le moment idéal du repiquage. Autant de passerelles entre grain et arbre, tradition et innovation, exactement le terrain d’entente où nous cultivons, saison après saison, notre vision d’une agriculture résiliente.

Pour aller plus loin :

Mollard, É. & Walter, A. (dir.) Agricultures singulières. Marseille : IRD Éditions, 2008, 344 p. (coll. « Guides illustrés »). Un panorama illustré des systèmes agricoles atypiques, dont un chapitre clé sur le muskuwaari. books.openedition.org

Nenwala, P.A. et al. « Influence of Anthropization on the Diversity of Woody Vegetation in Muskuwaari Transplanted Sorghum Fields in the Sudano-Sahelian Zone of Cameroon », International Journal of Plant & Soil Science, 34(22), 2022 : 559-571. Analyse fine des effets du déboisement autour des parcelles de sorgho. researchgate.net

IRAD / ICRISAT. Catalogue participatif des lignées muskuwaari tolérantes à la sécheresse. Yaoundé, 2021. Présente les huit variétés diffusées depuis 2021 et leurs performances en conditions de saison sèche.

FAO. Climate-Resilient Cereal Systems for the Sahel: Case Study on Transplanted Sorghum (Muskuwaari). Rome, 2023. Rapport de synthèse sur les rendements, la gestion de l’eau et la chaîne de valeur locale.

Kosma, P. et al. « Drip Irrigation Trials on Off-Season Sorghum in Northern Cameroon », Global Journal of Science Frontier Research, 21(3), 2021. Expérimentation d’irrigation goutte-à-goutte adaptée aux karal (résultats encourageants).